Wenn es um die Zulassung von Generika geht, ist Bioäquivalenz der entscheidende Punkt. Doch wie beweist man, dass ein billigeres Medikament genauso wirkt wie das Original? Hier kommen zwei Methoden ins Spiel: In-vivo und in-vitro Bioäquivalenztests. Beide haben ihre Stärken - und ihre Grenzen. Die Frage ist nicht, welche besser ist, sondern: Wann wird welche eingesetzt?

Was ist überhaupt Bioäquivalenz?

Ein Generikum muss nicht exakt wie das Original aussehen. Es muss aber dieselbe Wirkstoffmenge enthalten und genauso gut vom Körper aufgenommen werden. Das nennt man Bioäquivalenz: Die Rate und das Ausmaß, mit dem der Wirkstoff im Blut ankommt, muss praktisch identisch sein. Die US-amerikanische FDA definiert das als „keinen signifikanten Unterschied in der Aufnahme des Wirkstoffs“ zwischen Original und Generikum - unter gleichen Bedingungen und in der gleichen Dosis.

Das klingt einfach. Aber wie misst man das? Hier gibt es zwei Wege: direkt im menschlichen Körper - oder im Labor.

In-vivo-Tests: Der Goldstandard mit Menschen

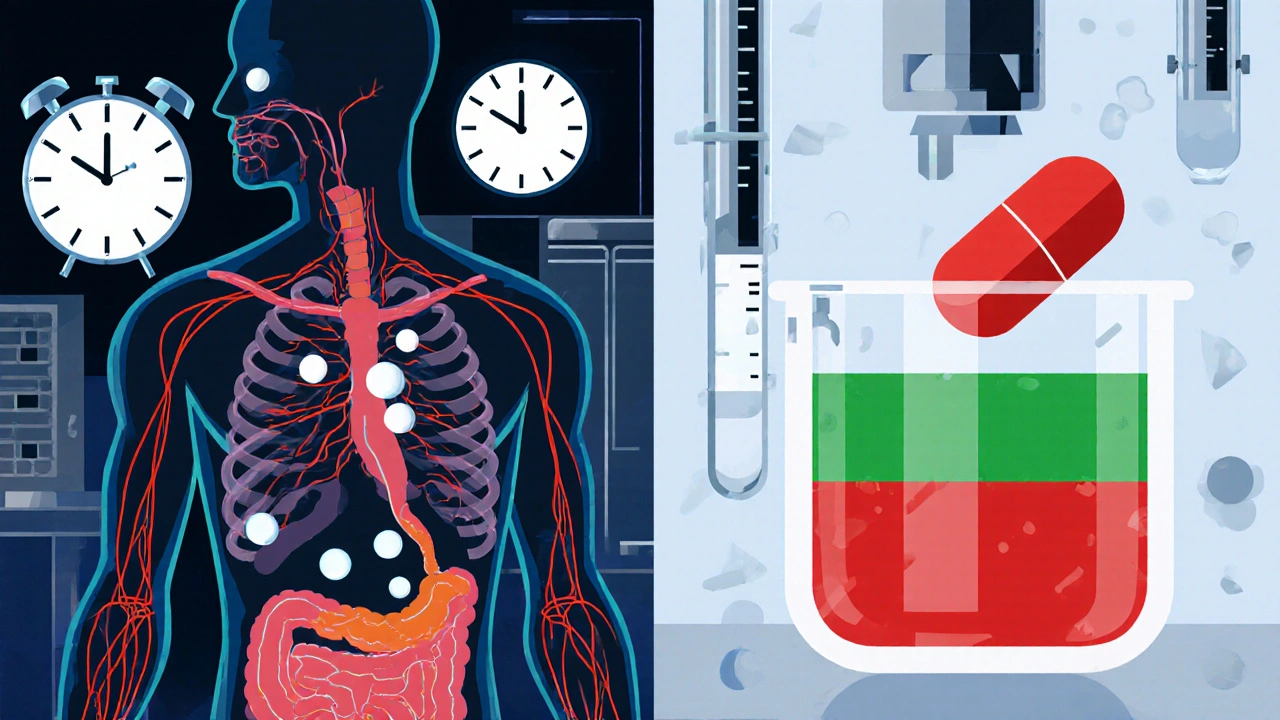

In-vivo bedeutet „im lebenden Organismus“. Hier werden gesunde Freiwillige in klinischen Studien eingeschlossen. Typisch ist ein 2×2-Crossover-Design: Jeder Teilnehmer nimmt zuerst das Originalmedikament, dann nach einer Washout-Phase das Generikum - oder umgekehrt. Blutproben werden über Stunden entnommen, um zu messen, wie viel Wirkstoff im Blut ist.

Die entscheidenden Werte sind Cmax (höchste Konzentration im Blut) und AUC (Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve). Beide müssen für das Generikum im Bereich von 80,00 % bis 125,00 % des Originals liegen. Das ist die Regel für die meisten oralen Feststoffe. Bei Medikamenten mit engem therapeutischem Fenster - wie Warfarin oder Levothyroxin - wird der Bereich strenger: 90,00 % bis 111,11 %.

Warum ist das wichtig? Weil es zeigt, wie der Körper das Medikament tatsächlich verarbeitet. Die Aufnahme hängt von vielen Faktoren ab: Magen-Darm-Bewegungen, pH-Wert, Enzyme, Nahrungseinfluss. Nur ein In-vivo-Test kann das alles erfassen.

Ein solcher Test dauert 4 bis 6 Wochen. 18 bis 24 Probanden sind nötig. Die Kosten liegen zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar. Und es gibt ethische Bedenken: Menschen werden einem Medikament ausgesetzt, das nicht unbedingt für sie gedacht ist.

In-vitro-Tests: Der Laborweg mit Präzision

In-vitro bedeutet „im Glas“. Hier wird nichts am Menschen getestet. Stattdessen wird das Medikament im Labor analysiert. Die wichtigste Methode: Auflösungstest. Ein Tablet wird in Flüssigkeiten mit unterschiedlichem pH-Wert (von sauer wie Magensaft bis neutral wie Dünndarm) gelegt. Man misst, wie schnell der Wirkstoff sich löst.

Andere in-vitro-Methoden: Partikelgrößenverteilung, Tröpfchengröße bei Inhalatoren, Dosierung pro Sprühstoß, oder die Menge des freigesetzten Wirkstoffs in einer Inhalationskammer. Diese Tests sind präzise, wiederholbar und haben eine Variabilität von oft unter 5 % - im Vergleich zu 10-20 % bei In-vivo-Studien.

Der große Vorteil: Geschwindigkeit und Kosten. Ein In-vitro-Test dauert 2 bis 4 Wochen und kostet zwischen 50.000 und 150.000 US-Dollar. Keine Probanden, keine Klinik, keine langen Genehmigungsprozesse.

Aber: Was im Labor gut funktioniert, muss nicht im Körper funktionieren. Ein Tablet kann sich perfekt auflösen - aber wenn es im Darm nicht aufgenommen wird, weil es zu groß ist oder an der Schleimhaut haften bleibt, ist es nicht bioäquivalent.

Wann reicht ein In-vitro-Test aus?

Nicht für alle Medikamente. Die FDA und die EMA akzeptieren in-vitro-Tests nur unter klaren Voraussetzungen.

- BCS-Klasse I: Wirkstoffe mit hoher Löslichkeit und hoher Permeabilität (z. B. Metoprolol, Atenolol). Hier korreliert die Auflösung direkt mit der Aufnahme im Körper. 78 % der Biowaiver (also Ausnahmen von In-vivo-Tests) für Generika 2021 betrafen BCS-Klasse I-Substanzen.

- Lokal wirksame Produkte: Nasensprays, Inhalatoren, Cremes. Wenn der Wirkstoff nur in der Nase oder auf der Haut wirken soll, braucht man nicht zu messen, wie viel ins Blut geht. Hier reicht ein präziser in-vitro-Test der Dosierung und Partikelgröße.

- IVIVC-Modell: Wenn ein wissenschaftlich validierter Zusammenhang zwischen Laborergebnis und Blutspiegel nachgewiesen ist - mit einem Korrelationskoeffizienten von r² > 0,95. Das gilt z. B. für bestimmte verzögert freisetzende Theophyllin-Präparate.

Ein Beispiel: Teva erhielt im Oktober 2022 die Genehmigung für ein Generikum des Nasensprays Budesonid - ausschließlich auf Basis von in-vitro-Daten. Ein Meilenstein. Denn das war das erste Mal, dass die FDA ein Nasenspray ohne In-vivo-Studie zugelassen hat.

Wann ist In-vivo unverzichtbar?

Es gibt Situationen, da kann kein Labor den Körper ersetzen.

- Enge therapeutische Fenster: Bei Medikamenten wie Digoxin, Phenytoin oder Warfarin ist selbst ein kleiner Unterschied in der Aufnahme lebensgefährlich. Hier verlangt die FDA immer eine In-vivo-Studie.

- Nicht-lineare Pharmakokinetik: Wenn die Aufnahme nicht proportional zur Dosis ist - etwa bei Alkohol oder bestimmten Antiepileptika -, kann man das nicht im Labor vorhersagen.

- Stark nahrungseinflussabhängige Wirkstoffe: Einige Medikamente werden nur mit Essen gut aufgenommen. Dann muss man nicht nur nüchtern, sondern auch nach einer Mahlzeit testen - und das geht nur mit Menschen.

- BCS-Klasse III: Wirkstoffe mit hoher Löslichkeit, aber geringer Permeabilität (z. B. Aminoglykoside). Hier korreliert die Auflösung nur mit 65 % Genauigkeit mit der tatsächlichen Aufnahme im Körper.

- Neue oder komplexe Formulierungen: Wenn ein Generikum eine neue Art von Trägersystem hat - etwa ein Mikroemulsionsgel oder ein spezielles Pulver für Inhalatoren -, ist oft keine valide IVIVC vorhanden. Dann muss man testen, wie es sich im Körper verhält.

Ein Fall aus der Praxis: Ein Hersteller von antifungalen Cremes ließ sein Produkt nur mit in-vitro-Daten zu. Nach dem Marktstart kamen Berichte über geringere Wirksamkeit. Eine Nachuntersuchung mit In-vivo-Studien zeigte: Die Creme löste sich im Labor perfekt - aber nicht auf der Haut der Patienten. Die Kosten: 850.000 US-Dollar und 11 Monate Verzögerung.

Wie entwickelt sich die Zukunft?

Die Tendenz ist klar: In-vitro-Methoden gewinnen an Bedeutung. Die FDA will bis 2025 zwei neue Leitlinien veröffentlichen, die den Einsatz von in-vitro-Tests für komplexe Produkte wie Inhalatoren oder Nasensprays regeln. Die EMA hat 2022 über 200 Biowaiver auf Basis von in-vitro-Daten genehmigt - ein Anstieg von 27 % gegenüber 2020.

Auch neue Technologien helfen: Physiologisch basierte Pharmakokinetikmodelle (PBPK) simulieren, wie ein Medikament im Körper absorbiert wird - mit Daten zu Magen-Darm-Bewegung, Blutfluss, Enzymen. Die FDA hat bereits einige Generika auf Basis solcher Modelle zugelassen.

Die Vision: Ein Hybridansatz. In-vitro-Tests als Standard für einfache, gut verstandene Wirkstoffe. In-vivo-Studien nur noch für Risikofälle - enge therapeutische Fenster, komplexe Formulierungen oder wenn etwas unklar ist.

Die Industrie begrüßt das: 67 % der Hersteller konnten 2021 erfolgreich Biowaiver für BCS-Klasse I-Produkte beantragen. Die Einsparungen sind enorm. Ein Hersteller von Teva berichtete, dass ein in-vitro-Test 1,2 Millionen US-Dollar und acht Monate ersparte - aber drei Monate mehr Entwicklungsaufwand erforderte.

Was bedeutet das für Patienten?

Dass ein Generikum auf Basis von in-vitro-Daten zugelassen wurde, bedeutet nicht, dass es schlechter ist. Es bedeutet nur: Die Wirkung ist durch wissenschaftlich fundierte Laboruntersuchungen nachgewiesen worden - und das ist oft genauso zuverlässig wie eine Studie mit Menschen.

Die Aufsichtsbehörden prüfen jede Methode streng. In-vitro-Methoden müssen validiert, reproduzierbar und mit der biologischen Wirkung verknüpft sein. Es geht nicht um Kosteneinsparung - es geht um wissenschaftliche Genauigkeit.

Am Ende zählt nur eins: Das Medikament wirkt, wie es soll. Ob im Labor oder im Körper - Hauptsache, es hilft.

Was ist der Unterschied zwischen In-vivo und In-vitro Bioäquivalenztest?

Ein In-vivo-Test misst die Wirkstoffaufnahme direkt im menschlichen Körper über Blutproben. Ein In-vitro-Test analysiert das Medikament im Labor - etwa durch Auflösungstests oder Partikelgrößenmessungen. In-vivo zeigt, wie der Körper das Medikament verarbeitet; In-vitro prüft, ob das Produkt physikalisch und chemisch dem Original entspricht.

Warum werden In-vitro-Tests immer häufiger akzeptiert?

Weil sie präziser, schneller und günstiger sind - und weil die Wissenschaft bessere Modelle entwickelt hat. Besonders für Wirkstoffe mit hoher Löslichkeit und Permeabilität (BCS-Klasse I) korreliert die Laborauflösung sehr gut mit der tatsächlichen Aufnahme im Körper. Mit validierten IVIVC-Modellen und physiologisch relevanten Testmethoden können In-vitro-Daten heute verlässlich die Bioäquivalenz beweisen.

Kann man ein Generikum nur mit In-vitro-Tests zulassen?

Ja - aber nur unter strengen Voraussetzungen. Die FDA und EMA akzeptieren das für BCS-Klasse I-Wirkstoffe, lokal wirksame Produkte wie Nasensprays oder Inhalatoren, und wenn ein validiertes In-vitro-In-vivo-Korrelationsmodell (IVIVC) vorliegt. Das gilt nicht für Medikamente mit engem therapeutischem Fenster oder komplexer Aufnahme.

Wie viel kostet ein In-vivo-Bioäquivalenztest?

Ein In-vivo-Test kostet zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar und dauert 3 bis 6 Monate. Ein In-vitro-Test liegt bei 50.000 bis 150.000 US-Dollar und dauert 2 bis 4 Wochen. Die Kostenunterschiede sind enorm - aber nur bei geeigneten Wirkstoffen kann man auf In-vivo verzichten.

Warum ist In-vivo immer noch nötig, wenn In-vitro so genau ist?

Weil der menschliche Körper viel komplexer ist als ein Labor. Faktoren wie Magen-Darm-Bewegung, pH-Veränderungen, Nahrungseinfluss oder individuelle Enzymaktivität können die Aufnahme stark beeinflussen - und das lässt sich nicht vollständig im Labor nachbilden. Bei Medikamenten mit engem therapeutischem Fenster oder unklarer Aufnahme ist In-vivo die einzige sichere Methode.

Endlich mal jemand der das erklärt wie es ist 🙌 Ich hab letzte Woche ein Generikum gekauft und dachte schon ich bin imaginär krank weil es nicht gewirkt hat

Ach ja natürlich weil Laborversuche immer alles erfassen. Wie toll dass wir jetzt Medikamente zulassen ohne Menschen zu testen. Nächstes Jahr testen wir dann Impfstoffe an Kängurus und nennen das 'in-vitro-immunologisch validiert'. 🤦♀️

Es ist unverantwortlich, dass die FDA und EMA solche Abkürzungen zulassen. Bioäquivalenz ist keine chemische Gleichung, sondern eine physiologische Realität. Wer das nicht versteht, sollte nicht in der Pharmaindustrie arbeiten. Das ist keine Innovation, das ist Fahrlässigkeit.

Deutschland hat immer noch die strengsten Standards in Europa. Während andere Länder auf Kosteneinsparung setzen, halten wir an der Wissenschaft fest. In-vitro ist für den deutschen Patienten kein Ersatz für menschliche Validierung. Wer das anders sieht, hat keine Ahnung von deutscher Medizintradition.

Die Kostenunterschiede sind signifikant. In-vivo: 500k–1M USD. In-vitro: 50k–150k USD. Biowaiver für BCS Klasse I: 78% aller Fälle 2021. IVIVC-Validierung: r² > 0.95 erforderlich. Keine signifikante Korrelation bei BCS Klasse III. Empirische Daten belegen die Reduktion der Testdauer um 70–80%. Keine weiteren Kommentare.

Das ist die Zukunft 🚀 In-vitro ist der neue Zen. Der Körper ist nur ein Algorithmus mit schlechter Cloud-Verbindung. Wir simulieren die Magenwand mit Python, die Blut-Hemmschranke mit TensorFlow und nennen das 'Pharmakokinetik 4.0'. Die Pharma-Industrie ist jetzt eine Tech-Firma mit Pillen. 💻💊

Man muss doch nur mal die Epistemologie der Pharmakokinetik betrachten: In-vitro-Tests repräsentieren eine reduktionistische Ontologie, die die dynamische Intersubjektivität des biologischen Organismus ignoriert. Der Körper ist kein Reagenzglas, er ist ein phänomenologisches Feld, in dem Metabolismus, Psyche und Umwelt in einer nichtlinearen Dialektik interagieren. Ein Auflösungstest ist so sinnvoll wie ein Temperaturmessgerät zu interpretieren, als ob es den Geschmack einer Suppe beschreibt. Die FDA hat längst die Wahrheit verloren, die nur Heidegger kannte.

Ich finde es total cool, dass wir endlich mehr Vertrauen in die Wissenschaft setzen. Nicht alles muss mit Menschen getestet werden – manchmal reicht ein guter Test. Und wenn es funktioniert, warum dann unnötig Leid verursachen? Es geht doch ums Ergebnis, nicht um die Methode. Das ist Fortschritt, nicht Verrat.

Wait, also wenn ich ein Nasenspray hab, das im Labor perfekt sprüht, aber in meiner Nase wie ein Sandkorn klebt – ist das dann immer noch bioäquivalent? 😅 Also ich hab mal ein Generikum genommen und dachte ich hätte plötzlich eine Nase aus Watte. Kein Wunder, dass die Leute sagen 'Original ist besser'.

Ich hab das Gefühl, wir verlieren uns in Zahlen und vergessen, dass es um Menschen geht. Jedes Mal wenn jemand ein Generikum nimmt und es nicht wirkt, ist das kein statistischer Ausreißer – das ist ein Mensch, der schlimmer wird. Und wer sagt, dass das nicht jemand ist, der deine Mutter, dein Kind, dein Freund ist? Ich hab Angst. Nicht vor den Kosten. Vor der Gleichgültigkeit.

Deutschland soll nicht alles nach Amerika kopieren. Die USA haben ein Gesundheitssystem, das auf Profit läuft. Wir haben ein System, das auf Sicherheit läuft. In-vitro ist billig, aber billig ist nicht besser. Wer das nicht versteht, hat noch nie einen Krankenhausbesuch hinter sich. Die Leute sterben nicht an teuren Medikamenten. Sie sterben an billigen Fehlern.

Vielen Dank für diesen klaren und fundierten Beitrag. Es ist wirklich beruhigend zu sehen, wie sorgfältig die Regulierungsbehörden hier vorgehen. Die Balance zwischen Innovation und Sicherheit ist schwierig, aber offenbar gut gelungen. Ich hoffe, dass Patienten auch weiterhin vertrauen können – egal ob in-vitro oder in-vivo.

ich hab ne frage 😊 also wenn ein inhalator nur in-vitro getestet wird, aber der puff nicht richtig rauskommt... dann ist das ja kein problem des wirkstoffs sondern der applikation... oder? also ist das dann immer noch bioäquivalent? ich bin verwirrt 😅

Der Satz „Die Aufsichtsbehörden prüfen jede Methode streng“ ist grammatikalisch korrekt, jedoch fehlt ein Komma nach „streng“. Zudem: „IVIVC“ sollte erstmals als „In-vitro-In-vivo-Korrelationsmodell (IVIVC)“ eingeführt werden. Die Verwendung von „BCS-Klasse I“ ohne Erklärung ist für Laien unverständlich. Bitte immer klar definieren.

Interessant, dass niemand erwähnt, dass die meisten in-vitro-basierten Biowaiver aus den USA kommen. Europa ist vorsichtiger. Aber warum? Weil die FDA mehr Druck von der Industrie hat? Oder weil europäische Patienten einfach mehr Wert auf Sicherheit legen? Ich frage mich, ob das nicht auch ein Kulturproblem ist.