Wenn Krebspatienten eine Kombinationstherapie bekommen, ist das nicht nur komplex - es ist auch ein Risiko, wenn Generika eingesetzt werden. Die meisten modernen Krebsbehandlungen bestehen aus mehreren Wirkstoffen gleichzeitig: Chemotherapeutika, gezielte Therapien, Immunmedikamente. Doch was passiert, wenn jeder Wirkstoff aus einer anderen Quelle kommt? Was, wenn ein Generikum von einem Hersteller stammt, das andere Formulierungen nutzt? Die Antwort liegt in der Bioäquivalenz - und die ist bei Kombinationen alles andere als einfach.

Was bedeutet Bioäquivalenz bei Krebsmedikamenten?

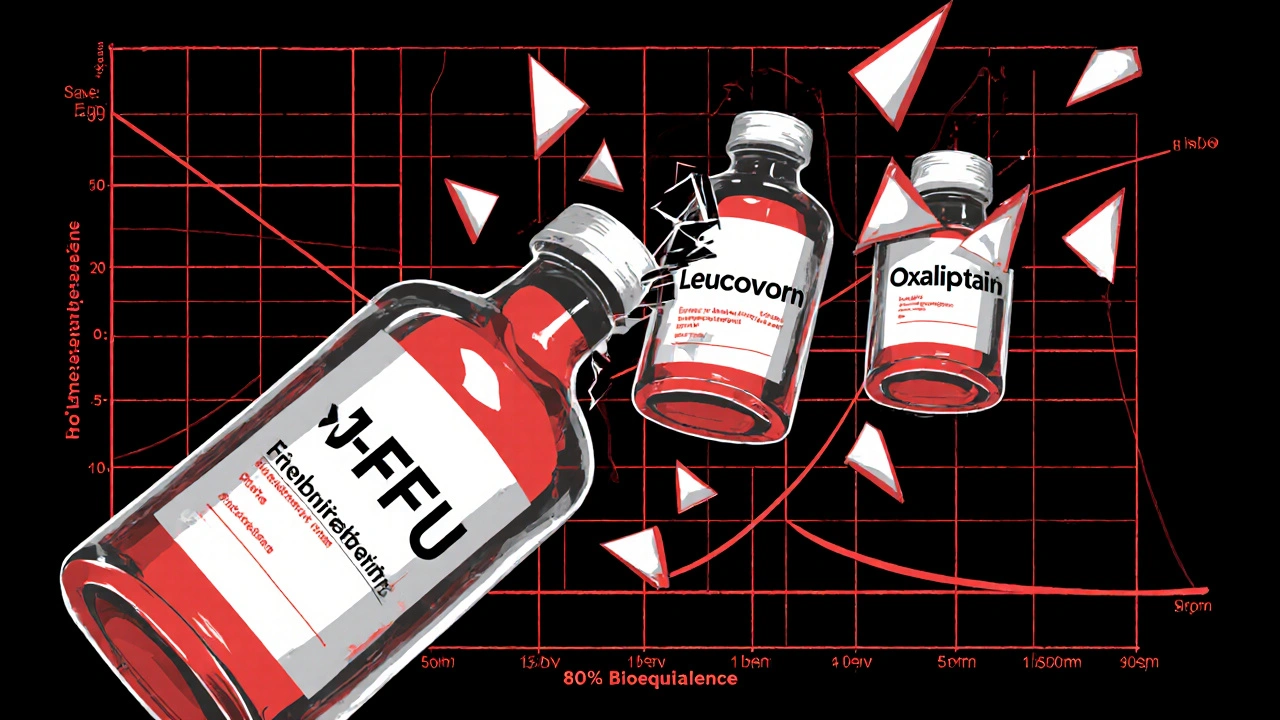

Bioäquivalenz bedeutet, dass ein Generikum denselben Wirkstoff in derselben Menge und mit derselben Wirkgeschwindigkeit ins Blut bringt wie das Originalpräparat. Für Einzelwirkstoffe wie Paclitaxel oder Capecitabin ist das heute Standard. Die US-amerikanische FDA und die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) verlangen, dass die Konzentration im Blut (gemessen als AUC und Cmax) zwischen 80 % und 125 % des Originals liegt. Das gilt für 90 % der Patienten. Aber bei Kombinationen? Da wird es knifflig.Etwa 70 % aller Krebstherapien heute sind Kombinationen. Ein Beispiel: FOLFOX - das ist 5-Fluorouracil, Leucovorin und Oxaliplatin zusammen. Jeder dieser drei Wirkstoffe muss bioäquivalent sein. Aber das reicht nicht. Sie müssen auch zusammen dieselbe Wechselwirkung haben wie das Original. Wenn ein Generikum von 5-Fluorouracil die Aufnahme verlangsamt, könnte das die Wirkung von Oxaliplatin verändern - und das führt zu mehr Nebenwirkungen oder weniger Wirksamkeit.

Warum sind Kombinationen so schwierig?

Bei Einzelwirkstoffen prüft man 24 bis 36 gesunde Freiwillige. Bei Kombinationen müsste man eigentlich alle möglichen Wechselwirkungen testen - das wäre ethisch und praktisch unmöglich. Deshalb versucht man, jeden Wirkstoff einzeln zu prüfen. Aber das ist wie zu glauben, dass ein Auto funktioniert, wenn man Motor, Reifen und Getriebe einzeln testet - ohne sie zusammenzubauen.Ein weiteres Problem: viele Krebsmedikamente haben einen engen therapeutischen Index. Das heißt: Die Dosis, die wirkt, ist fast die gleiche wie die, die schadet. Bei Methotrexat, das oft in Kombinationen eingesetzt wird, reicht schon eine 10 %ige Abweichung, um schwere Knochenmarkssuppression auszulösen. Die FDA empfiehlt daher für solche Wirkstoffe in Kombinationen eine strengere Bioäquivalenzgrenze von 90-111 % - nicht die üblichen 80-125 %.

Biologika wie Trastuzumab oder Rituximab sind noch komplexer. Sie sind keine chemisch hergestellten Moleküle, sondern Proteine, die von lebenden Zellen produziert werden. Hier spricht man nicht von Bioäquivalenz, sondern von Biosimilarität. Und dafür braucht man klinische Studien - nicht nur Blutwerte. Die EMA verlangt für viele Kombinationen mit Biologika sogar zusätzliche Studien zur Überlebensrate oder Tumorantwort. Das macht Generika teurer und seltener.

Was passiert in der Praxis?

Ein Survey von 250 Onkologie-Apothekern in den USA im Jahr 2023 zeigte: 57 % berichteten von Fällen, in denen der Austausch eines einzelnen Generikums in einer Kombination zu unerwarteten Nebenwirkungen oder vermindertem Ansprechen führte. Besonders häufig bei Wirkstoffen mit engem therapeutischen Index wie Vincristin oder Cisplatin.Ein Fall aus dem ASCO-Forum: Ein Patient mit Lymphom erhielt R-CHOP - eine Kombination aus Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednisolon. Nach dem Wechsel zu einem anderen Generikum von Vincristin trat eine verstärkte Nervenschädigung auf. Die Ursache? Eine andere Hilfsstoffzusammensetzung, die die Aufnahme in die Blutbahn veränderte. Die Spitzenkonzentration stieg - und damit das Risiko für neurotoxische Effekte.

Aber es gibt auch Erfolge. Eine Studie am MD Anderson Cancer Center mit 1.247 Patienten zeigte: Wenn man das Originalmedikament Xeloda (Capecitabin) durch ein Generikum ersetzte - und alle anderen Wirkstoffe gleich blieben - gab es keine Unterschiede in der Überlebensrate oder Nebenwirkungen. Die Kombination mit Oxaliplatin funktionierte genauso gut. Warum? Weil Capecitabin ein relativ stabiler Wirkstoff ist, mit geringer Wechselwirkungsneigung.

Warum zögern Ärzte und Patienten?

Ein Survey der American Society of Health-System Pharmacists ergab: 68 % der Krankenhaus-Apothekenkomitees verlangen zusätzliche klinische Daten, bevor sie Generika in Kombinationen zulassen. Das liegt nicht an Unwissen - sondern an Angst. Die Angst, dass ein kleiner Unterschied in der Bioverfügbarkeit von einem Wirkstoff die ganze Therapie destabilisiert.Patienten sind auch unsicher. Eine Umfrage der Patientenorganisation Fight Cancer aus Januar 2024 ergab: 63 % der Befragten haben Bedenken bei Generika in Kombinationstherapien. 41 % würden lieber das teurere Original nehmen - selbst wenn sie wissen, dass Generika 30-80 % günstiger sind. Die Angst vor dem Unbekannten ist größer als die Hoffnung auf Einsparungen.

Wie wird das gelöst?

Einige Systeme haben bereits Lösungen entwickelt. Die University of California, San Francisco, hat ein digitales Tool eingeführt, das beim Verschreiben automatisch warnt, wenn ein Wirkstoff in einer Kombination einen engen therapeutischen Index hat. Das reduzierte falsche Substitutionen um 63 %.Im Golf-Kooperationsrat wurde ein Entscheidungsmodell entwickelt, das 12 Faktoren wie Herstellerqualität (30 %), regulatorische Übereinstimmung (25 %), Preis (20 %), Lieferzuverlässigkeit (15 %) und Vertrauen der Patienten (10 %) gewichtet. So wird nicht nur der Preis entscheidend - sondern die Gesamtsicherheit.

Die FDA hat 2024 das „Oncology Bioequivalence Center of Excellence“ gegründet - ein spezielles Team, das nur an Kombinationen arbeitet. Die EMA testet Pilotprogramme, bei denen nicht jeder Wirkstoff einzeln, sondern die gesamte Kombination als Einheit geprüft wird. Das ist ein großer Schritt. Denn in der Realität nehmen Patienten die Medikamente zusammen - nicht einzeln.

Was kommt als Nächstes?

Zukünftig wird man immer mehr Computermodelle nutzen - sogenannte physiologisch basierte Pharmakokinetik-Modelle (PBPK). Diese simulieren, wie ein Wirkstoff im Körper aufgenommen, verteilt, abgebaut und ausgeschieden wird - und wie er mit anderen Wirkstoffen interagiert. So kann man vorhersagen, ob ein Generikum in einer Kombination Probleme machen wird - ohne dass man jeden Patienten testen muss.Die Internationale Harmonisierungsinitiative für Bioäquivalenz in der Onkologie hat im März 2024 neue Leitlinien veröffentlicht: Für Kombinationen mit engem therapeutischem Index soll die Bioäquivalenzgrenze von 80-125 % auf 90-111 % verschärft werden. Außerdem müssen alle oralen Wirkstoffe jetzt auch unter Nahrungseinfluss getestet werden - denn viele Krebspatienten haben Appetitverlust, und die Aufnahme ändert sich stark.

Prognosen sagen: Bis 2030 werden 35-40 % aller Krebskombinationen spezielle Prüfverfahren brauchen. Das wird teuer. Aber es wird notwendig. Denn ohne diese Sicherheit riskiert man, dass Patienten weniger überleben - nur weil ein Generikum zu günstig war.

Wie viel kostet das?

Der globale Markt für generische Krebsmedikamente betrug 2023 bereits 38,7 Milliarden US-Dollar - 42 % der gesamten Ausgaben für Krebsmedikamente. Pro Patient spart man durch Generika im Schnitt 105.000 US-Dollar pro Jahr. In den USA könnte die richtige Nutzung von Generika in Kombinationen bis zu 14,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr einsparen.Das klingt nach einem klaren Vorteil. Aber nur, wenn die Bioäquivalenz stimmt. Sonst wird die Ersparnis zur Falle - wenn Patienten erneut behandelt werden müssen, weil die Therapie nicht ansprach, oder wenn sie wegen Nebenwirkungen ins Krankenhaus kommen.

Die Zukunft liegt nicht darin, Generika generell zu verbieten. Sondern darin, sie richtig einzusetzen. Für einfache Kombinationen wie Capecitabin + Oxaliplatin: ja. Für komplexe Mischungen aus Chemotherapie und Biologika: erst nach detaillierter Prüfung. Und immer mit Augenmaß - für die Patienten, nicht nur für die Kosten.

Was ist der Unterschied zwischen Bioäquivalenz und Biosimilarität?

Bioäquivalenz gilt für chemisch hergestellte Wirkstoffe - also kleine Moleküle wie Paclitaxel oder Capecitabin. Hier wird nachgewiesen, dass die Blutkonzentration des Generikums im gleichen Bereich liegt wie des Originals. Biosimilarität hingegen gilt für Biologika wie Trastuzumab oder Rituximab. Diese sind große, komplexe Proteine, die von lebenden Zellen produziert werden. Hier reicht ein Bluttest nicht aus. Man muss klinische Studien durchführen, um zu zeigen, dass die Wirkung, Sicherheit und Reinheit des Biosimilars dem Original entspricht.

Warum werden Generika bei Krebs nicht einfach so ausgetauscht?

Weil Krebsmedikamente oft einen engen therapeutischen Index haben - also nur eine kleine Differenz zwischen wirksamer und giftiger Dosis. Wenn ein Generikum die Aufnahme verändert, kann das zu schweren Nebenwirkungen oder einem Ausbleiben der Wirkung führen. Bei Kombinationen addieren sich diese kleinen Unterschiede. Ein Apotheker kann nicht einfach einen Wirkstoff ersetzen, ohne zu prüfen, wie er mit den anderen interagiert.

Wie wird die Bioäquivalenz von Kombinationen heute geprüft?

Aktuell wird meist jeder Wirkstoff einzeln geprüft - aber das ist unzureichend. Die FDA und EMA arbeiten an neuen Ansätzen. Einige Pilotprogramme testen die gesamte Kombination als Einheit. Dazu werden Blutproben von Patienten genommen, die die Originalkombination einnehmen, und verglichen mit Patienten, die ein Generikum der gesamten Kombination erhalten. Das ist aufwendig, aber genauer.

Welche Kombinationen sind am schwierigsten?

Am schwierigsten sind Kombinationen aus chemischen Wirkstoffen und Biologika - wie R-CHOP (Rituximab + Cyclophosphamid + Doxorubicin + Vincristin + Prednisolon). Hier muss man sowohl die Bioäquivalenz der Chemotherapeutika als auch die Biosimilarität des Rituximabs nachweisen. Und zusätzlich, ob die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten gleich bleiben. Das ist aktuell fast unmöglich mit den bestehenden Methoden.

Können Patienten selbst entscheiden, ob sie Generika nehmen?

Ja - aber sie sollten das nicht ohne Rücksprache mit ihrem Onkologen tun. In vielen Ländern ist der Apotheker berechtigt, ein Generikum einzusparen - aber bei Krebsmedikamenten gilt das nicht automatisch. Viele Krankenhäuser haben strenge Regeln: Nur wenn der Arzt ausdrücklich „kein Substitutionsverbot“ vermerkt, darf ausgetauscht werden. Patienten sollten immer nachfragen, welches Medikament sie genau bekommen - besonders bei Kombinationen.

Das ist doch pure Wahnsinn, dass wir hier noch diskutieren müssen

Generika bei Krebs? Nein danke. Ich hab schon zu viele Leute verloren, die wegen billiger Alternativen gestorben sind

Kein Risiko für Patienten. Punkt.

Wer glaubt eigentlich, dass die Pharma-Lobby das zulassen würde, wenn es nicht profitable wäre?

Die ganzen Studien? Gekauft. Die FDA? Gesteuert. Die EMA? Ein Spielzeug.

Und jetzt kommt der kleine Mann mit seinem Generikum und denkt, er könnte das Leben retten?

Haha. Die sterben doch eh schneller, wenn sie billiger sind. Das ist das Geschäftsmodell.

Die Apotheker wissen es. Die Ärzte wissen es. Aber keiner sagt es laut.

Und dann wundern sich die Leute, warum Krebs immer noch unheilbar ist.

Es ist kein medizinisches Problem. Es ist ein Geldproblem.

Und du, lieber Autor, bist Teil des Systems. Du schreibst nur schön um die Wahrheit herum.

Ich hab schon drei Familienmitglieder verloren. Kein Generikum hat sie gerettet.

Die Originalmedikamente haben sie nur ein bisschen länger leben lassen.

Das ist kein Fortschritt. Das ist Ausbeutung mit weißem Kittel.

Ich hab als Pfleger in der Onkologie gearbeitet 😔

Ein Patient hat nach dem Wechsel auf ein Generikum von Vincristin fast seine Nerven verloren

Kein Witz. Hat 3 Wochen im Krankenhaus gelegen, weil die Dosis nicht passte

Die Apotheke hat gesagt: 'Ist doch bioäquivalent!'

Ja, aber nicht in Kombi 😤

Leute, das ist kein Kaugummi, das ist Leben und Tod

Ich hab das gesehen. Nicht nur gelesen.

Und jetzt kommt jemand und sagt, wir sollen einfach vertrauen?

Nein. Ich traue keinem Generikum mehr in Kombinationen. Punkt.

Ich finde es wichtig, dass wir nicht pauschal gegen Generika sind, sondern gezielt nachdenken.

Es geht nicht um Gut oder Böse, sondern um Kontext.

Ein Medikament wie Capecitabin ist stabil, da ist das Risiko gering.

Ein anderes wie Vincristin oder Cisplatin? Da ist die Gefahr real.

Wir brauchen keine Panik, aber wir brauchen klare Regeln.

Warum nicht ein Farbsystem? Grün = sicher für Substitution, Gelb = nur mit Dokumentation, Rot = absolut nicht austauschbar.

Und warum nicht ein zentrales Register, wo Ärzte und Apotheker sehen, welche Generika in welchen Kombinationen Probleme gemacht haben?

Das wäre kein Hindernis. Das wäre ein Schutz.

Und ja, es kostet Geld. Aber weniger als ein Patient, der wegen Nebenwirkungen ins Krankenhaus muss.

Es geht nicht um Kosten. Es geht um Verantwortung.

Ich hab vor 2 Jahren eine Kombinationstherapie überstanden.

Mein Arzt hat mir gesagt: 'Wir nehmen das Original, weil du es dir leisten kannst.'

Ich hab nicht mal 3000 Euro im Monat verdient.

Ich hab mich geweigert. Ich hab auf das Generikum bestanden.

Und ich lebe noch. Keine Nebenwirkungen. Kein Rückfall.

Vielleicht war ich einfach lucky.

Vielleicht war das Generikum gut.

Vielleicht hat mein Körper einfach gut reagiert.

Ich will nicht sagen, dass es für alle gut ist.

Aber ich will auch nicht, dass jemand sagt, ich hätte mich selbst umgebracht, weil ich Geld gespart hab.

Manchmal ist das Risiko es wert.

Und manchmal ist das Risiko, es nicht zu versuchen, größer.

ich hab neulich ein generikum genommen für meine oma

der arzt hat gesagt es sei gleich

aber sie hat nach 2 tagen krankenhaus gebraucht

die werte waren total daneben

der apotheker hat gesagt das kann nicht sein

aber es war so

ich glaub nicht mehr an bioäquivalenz

das ist nur ein wort um geld zu sparen

und die patienten sterben still

ich hasse das system

ich hasse die firmen

ich hasse die bürokratie

ich hasse dass wir uns damit abfinden

💔

Hört auf zu diskutieren und handelt!

Wir brauchen keine neuen Studien. Wir brauchen klare Regeln.

Wenn ein Wirkstoff in einer Kombination einen engen therapeutischen Index hat - dann kein Generikum!

Punkt. Ende. Fertig.

Warum muss man das alles so kompliziert machen?

Die Medizin ist nicht ein Supermarkt. Das ist Leben.

Wenn du es nicht sicher weißt - dann lass es.

Kein Geld worth mehr als ein Mensch.

Ich hab meinen Bruder verloren, weil sie gespart haben.

Ich werd nicht zulassen, dass das nochmal passiert.

Setzt die Regeln. Jetzt. Nicht nächstes Jahr.

Es ist nicht schwer. Es ist nur unbequem.

Ich arbeite in einer kleinen Onkologie-Apotheke.

Wir tauschen keine Kombinationen aus. Nie.

Wir fragen den Arzt. Wir dokumentieren. Wir warten.

Es ist langsam. Es ist teuer. Es ist stressig.

Aber wir schützen Menschen.

Ich hab gesehen, wie ein Patient nach einem Wechsel ins Koma fiel.

Er hat überlebt. Aber er hat nie wieder gesprochen.

Das ist kein Risiko, das man eingehen darf.

Ich weiß, dass Generika gut sind - aber nicht hier.

Manchmal ist Vorsicht keine Schwäche. Sie ist die einzige Moral, die bleibt.

Ich find’s krass, wie viel Angst da ist - und wie wenig echte Daten.

Einige Patienten haben Probleme. Andere nicht.

Warum? Weil die Hersteller unterschiedlich sind.

Warum nicht einfach nur die guten Hersteller zulassen?

Kein Generikum von irgendeinem Firmchen.

Nur von denen, die schon 10 Jahre Erfahrung haben.

Und dann dokumentieren: Wer hat was genommen? Was passiert?

Ein offenes System. Keine Geheimnisse.

Das wäre doch was.

Kein Dogma. Kein Panik. Nur Transparenz.

Und dann vertrauen - aber mit Augenmaß.

Ich glaub, das wäre der Weg.

Ich hab als Arzt jahrelang Generika verschrieben - bis ich einen Patienten verloren habe

Er hatte Lymphom. R-CHOP. Alles Generika. Bis auf Rituximab

Ein Jahr später: Tumorrezidiv. Keine Reaktion mehr

Wir fanden raus: Das Generikum von Cyclophosphamid hatte eine andere Löslichkeit

Die Bioäquivalenz war OK - aber die Kombi nicht

Seitdem: Nur Original bei Kombinationen

Keine Diskussion. Keine Ausnahmen

Ich liebe Kosteneffizienz - aber nicht auf Kosten von Leben

Das ist kein Budgetproblem. Das ist ein ethisches Versagen

Das ganze Thema ist ein klassisches Beispiel für pathologische Regulierung

Die FDA und EMA verhalten sich wie ein mittelalterlicher Zunftmeister, der glaubt, er könnte die Chemie kontrollieren

Die PBPK-Modelle existieren seit 2010 - aber man will lieber 500 klinische Studien machen, weil das 'sicherer' klingt

Und dann kommt der kleine Apotheker und will sparen - und wird als Krimineller beschimpft

Das ist nicht Medizin. Das ist Ritualismus mit Laborkitteln

Die Zukunft liegt in Daten, nicht in Dogmen

Und wenn du kein Verständnis für Pharmakokinetik hast - dann halt die Klappe und lass die Experten arbeiten

Und hör auf, Angst zu verkaufen als Ethik

Das ist nur Neid mit einem weißen Kittel.