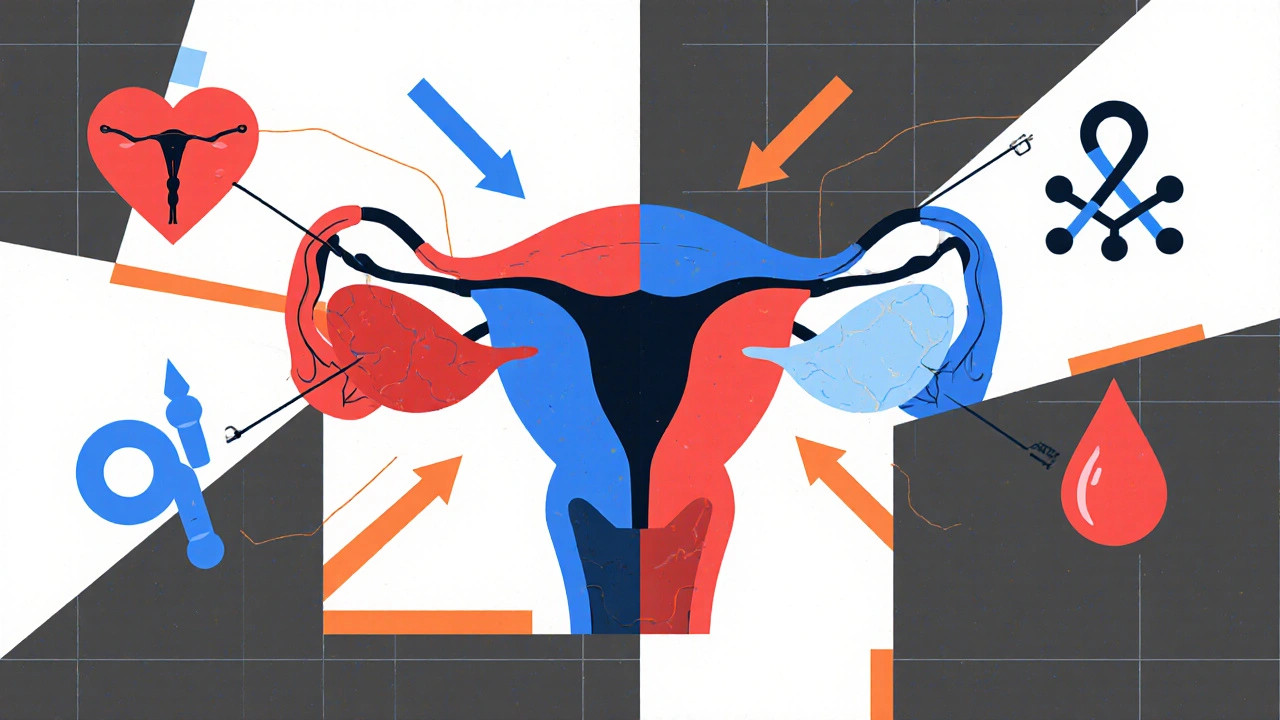

Du hast vielleicht schon von Urinwegsinfektion eine Entzündung im Harntrakt, meist ausgelöst durch Bakterien, die von unten nach oben wandern gehört - und von Beckenentzündung eine entzündliche Erkrankung der weiblichen Fortpflanzungsorgane, oft nach einer unbehandelten STI. Was viele nicht wissen: Diese beiden Krankheitsbilder können sich gegenseitig befeuern. In diesem Artikel klären wir, warum das so ist, welche Symptome du beachten solltest und wie du dich schützen kannst.

Was genau ist eine Urinwegsinfektion?

Eine Urinwegsinfektion (UTI) ist meist eine bakterielle Infektion, die die Harnröhre, die Blase (Zystitis) oder die Nieren (Pyelonephritis) betrifft. Die häufigsten Erreger sind Escherichia coli ein Darmbakterium, das leicht in die Harnröhre wandert. Andere Bakterien wie Klebsiella oder Proteus können ebenfalls Probleme verursachen.

- Häufige Symptome: Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, trüber oder übelriechender Urin.

- Risikofaktoren: weibliches Geschlecht, sexuelle Aktivität, Schwangerschaft, Diabetes und mangelnde Flüssigkeitsaufnahme.

Die meisten UTIs lassen sich mit einer kurzen Antibiotikakur behandeln, aber das Ignorieren kann zu Komplikationen führen - unter anderem zu einer Beckenentzündung.

Was versteht man unter Beckenentzündung (PID)?

Die Beckenentzündung auch Pelvic Inflammatory Disease (PID) genannt, ist eine Entzündung von Gebärmutter, Eileitern und Eierstöcken. Häufig verursacht durch sexuell übertragbare Infektionen (STI) wie Chlamydien ein Bakterium, das häufig asymptomatisch verläuft oder Neisseria gonorrhoeae der Erreger der Gonorrhoe.

- Typische Anzeichen: Unterbauchschmerzen, ungewöhnlicher Ausfluss, Fieber, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

- Langzeitfolgen: Unfruchtbarkeit, chronische Beckenschmerzen, Eileiterschwangerschaft.

Eine rasche Diagnostik und Therapie sind entscheidend, denn jede Verzögerung erhöht das Risiko für dauerhafte Schäden.

Wie verbinden sich Urinwegsinfektionen und Beckenentzündung?

Der anatomische Nähe von Harnröhre, Blase und weiblichen Fortpflanzungsorganen macht es leicht, dass Bakterien von einem System ins andere wechseln. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Mechanismen:

- Aufsteigende Infektion: Wenn Bakterien die Harnröhre besiedeln, können sie leicht in die nahe gelegene Vagina und den Gebärmutterhals vordringen - besonders bei häufigen Geschlechtsverkehr.

- Gemeinsame Risikofaktoren: Sexuelle Aktivität, häufiger Wechsel von Partnern und ungeschützter Sex fördern sowohl UTIs als auch STIs, die PID auslösen können.

- Immunsystem-Überlast: Eine laufende UTI schwächt lokale Abwehrmechanismen, sodass sich Chlamydien oder Gonokokken leichter festsetzen können.

Studien aus dem Jahr 2023 zeigen, dass Frauen mit wiederkehrenden UTIs ein um 30 % erhöhtes Risiko für eine PID haben, wenn keine gezielte Prävention erfolgt.

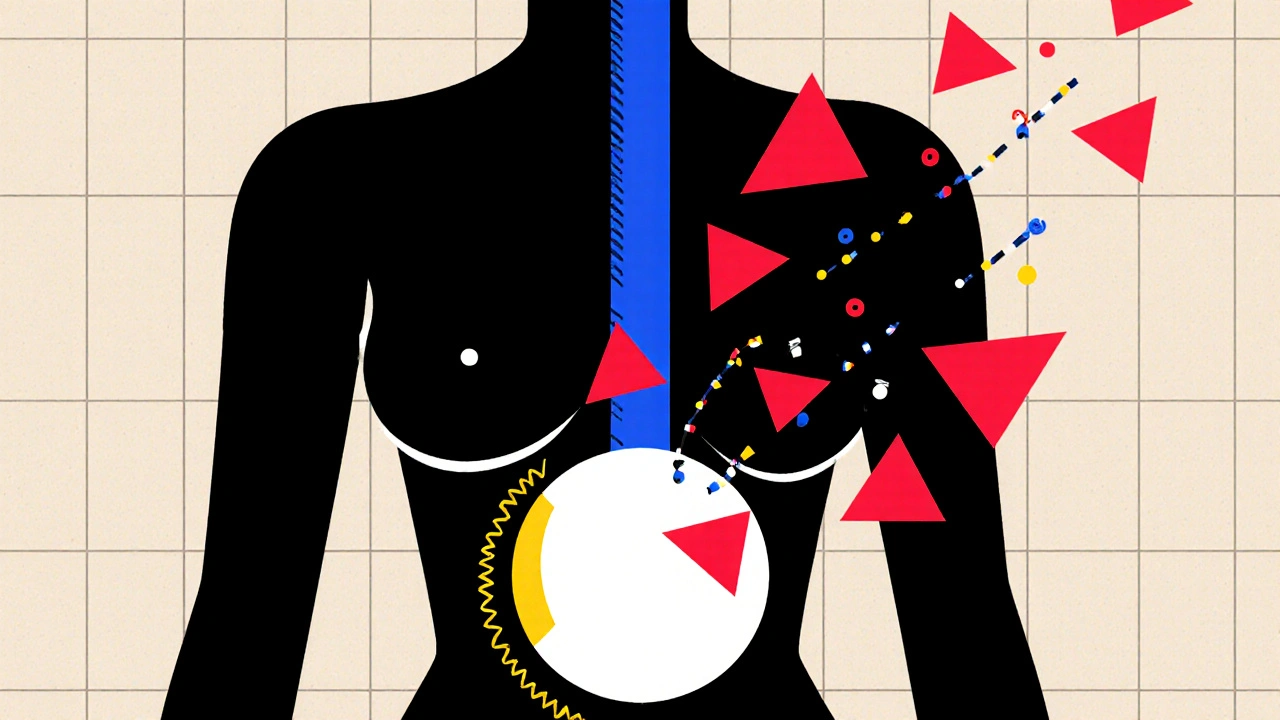

Gemeinsame Risikofaktoren im Detail

Um die Verbindung besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Überschneidungen:

- Sexuelle Aktivität: Häufiger Sex, besonders ohne Kondom, erhöht das Risiko, dass Bakterien aus dem Genitaltrakt in die Harnröhre gelangen.

- Veränderungen der Vaginalflora: Antibiotika gegen UTIs können die nützlichen Laktobazillen reduzieren, was das Wachstum von pathogenen Bakterien fördert.

- Hormonelle Schwankungen: Schwangerschaft und Menstruationszyklus beeinflussen den pH-Wert der Vagina und die Urinkonzentration.

- Anatomische Besonderheiten: Eine kurze Harnröhre bei Frauen erleichtert das Aufsteigen von Keimen.

- Vorbestehende Gesundheitsprobleme: Diabetes, Immunsuppression und chronische Blasenentzündungen erhöhen die Anfälligkeit.

Durch gezielte Änderungen - z. B. mehr Wasser trinken, Kondome nutzen und ggf. probiotische Nahrungsergänzungen - lässt sich das Risiko deutlich senken.

Diagnose: Wie unterscheidet man UTI und PID?

Die Symptome können sich überschneiden, deshalb ist eine klare Diagnostik wichtig.

- Urinanalyse: Der Urintest erkennt Leukozyten, Nitrite und die typische Anwesenheit von E. coli.

- Abstrich vom Gebärmutterhals: Ein Pap-Abstrich oder ein spezieller STI-Test zeigt Chlamydien‑ oder Gonokokken-DNA.

- Bildgebung: Ultraschall oder ggf. ein CT‑Scan kann Entzündungen der Eileiter sichtbar machen.

- Entzündungsparameter: Erhöhte CRP- oder BSG-Werte deuten auf eine systemische Reaktion hin, die eher bei PID auftritt.

Ein erfahrener Gynäkologe kombiniert diese Befunde, um die richtige Therapie einzuleiten.

Behandlung und Prävention

Beide Krankheiten lassen sich gut behandeln, wenn sie rechtzeitig erkannt werden.

- Antibiotika: Für UTIs sind oft Trimethoprim‑Sulfamethoxazol oder Nitrofurantoin ausreichend. Bei PID werden Breitbandantibiotika wie Doxycyclin plus Azithromycin empfohlen.

- Begleittherapie: Probiotika (z. B. Lactobacillus rhamnosus) können die Vaginalflora nach einer Antibiotikakur stärken.

- Schmerzmanagement: Ibuprofen oder Naproxen helfen bei Unterbauchschmerzen, ohne die Entzündung zu verstärken.

- Prävention:

- Ausreichend trinken (mindestens 2 Liter pro Tag).

- Nach dem Sex die Blase entleeren.

- Kondome verwenden, besonders bei wechselnden Partnern.

- Regelmäßige gynäkologische Checks, insbesondere bei Vorbelastungen.

Falls du wiederkehrende UTIs hast, sprich mit deinem Arzt über eine prophylaktische, niedrige Dosis Antibiotika oder ein Cremespray, das den pH-Wert ausgleicht.

Vergleichstabelle: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

| Merkmal | Urinwegsinfektion | Beckenentzündung (PID) |

|---|---|---|

| Hauptort | Harnröhre, Blase, Nieren | Eileiter, Gebärmutter, Eierstöcke |

| Häufigste Erreger | Escherichia coli (70‑90 %) | Chlamydien, Neisseria gonorrhoeae |

| Typische Symptome | Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang | Unterbauchschmerzen, abnormaler Ausfluss |

| Diagnostik | Urinanalyse, Urinkultur | Abstrich, Ultraschall, CRP |

| Behandlungsdauer | 3‑7 Tage | 14‑21 Tage (kombiniert) |

| Langzeitfolgen | Chronische Zystitis, Nierenabszesse | Unfruchtbarkeit, Eileiterschwangerschaft |

Wann du sofort ärztliche Hilfe brauchst

Einige Warnsignale verlangen sofortiges Handeln:

- Starke Schmerzen im Unterbauch, die plötzlich auftreten.

- Fieber über 38 °C zusammen mit Schüttelfrost.

- Blut im Urin oder ungewöhnlich starker Geruch.

- Verschlechterung trotz bereits begonnener Antibiotikatherapie.

Keine ruhige Haut - ein schneller Arztbesuch verhindert oft schwerwiegende Komplikationen.

Fazit: Verstehen = Vorbeugen

Urinwegsinfektionen und Beckenentzündungen sind eng verwoben. Wer die gemeinsamen Risikofaktoren kennt und sofort reagiert, schützt nicht nur die aktuelle Gesundheit, sondern verringert das Risiko langfristiger Schäden. Trink genug, halte die Blase nach dem Sex leer und lass dich regelmäßig untersuchen - das ist das beste Rezept gegen beide Erkrankungen.

Wie schnell kann eine UTI zu einer PID führen?

Wenn eine UTI unbehandelt bleibt, kann sie innerhalb von wenigen Tagen bis zu einer Woche Bakterien in die aufsteigende Gebärmutterhalsregion transportieren. Das Risiko steigt bei wiederholten Infektionen und fehltender Kondomnutzung erheblich.

Kann ich nach einer UTI wieder sexuell aktiv sein?

Ja, aber es hilft, die Blase nach dem Sex sofort zu entleeren und ggf. ein mildes, nicht‑reizendes Gleitgel zu benutzen. Warte idealerweise 24 Stunden, bis die Antibiotika begonnen hat, um das Risiko einer Ausbreitung zu reduzieren.

Welche Probiotika unterstützen die Vorbeugung?

Studien zeigen, dass Lactobacillus rhamnosus GG und Lactobacillus reuteri RC-14 das Gleichgewicht der Vaginalflora wiederherstellen und das Wiederauftreten von UTIs um bis zu 40 % senken können.

Wie lange dauert die Behandlung einer PID?

Die Standardtherapie umfasst 14‑21 Tage Breitbandantibiotika, meist kombiniert mit Doxycyclin und Metronidazol. Bei schweren Fällen kann ein stationärer Aufenthalt nötig sein.

Kann eine UTI ohne Schmerzen auftreten?

Ja. Gerade bei älteren Menschen oder bei Schwangerschaft können die Symptome mild sein - häufig bemerkt man nur ein leichtes Harndrang‑gefühl. Trotzdem sollte man bei Verdacht immer testen lassen.

Als Nordländer wissen wir, dass Prävention wichtiger ist als jedes Medikament. Auch wenn das Thema UTIs und PID häufig in anderen Ländern diskutiert wird, sollten wir hier nicht nachlässig sein. Die nordischen Gesundheitssysteme setzen auf Aufklärung statt Panik, und das sollte auch in Bezug auf diese Infektionen gelten.

Man könnte argumentieren, dass das beiläufige Aufzählen von Risikofaktoren die Tiefe einer echten Analyse verfehlt – ein wenig mehr akademische Präzision wäre hier angebracht, obwohl ein paar Tippfehler hier und da durchaus charmant wirken.

Eine unbehandelte UTI ist ein perfektes Nährbett für eine PID – so einfach ist das.

Du hast dir einen sehr guten Überblick verschafft, und ich fühle mich motiviert, das Thema noch tiefer zu beleuchten.

Es ist erstaunlich, wie eng die Anatomie der weiblichen Harn- und Fortpflanzungsorgane miteinander verknüpft ist.

Schon allein die kurze Harnröhre bei Frauen schafft eine schnelle Route für Keime, die sonst in der Blase gefangen bleiben würden.

Daher ist es kein Wunder, dass wiederholte UTIs häufig als Vorboten einer PID auftreten können.

Ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, ist die Rolle der Vaginalflora, denn ein Ungleichgewicht dort kann das gesamte Mikroumfeld destabilisieren.

Hier können Probiotika wie Lactobacillus rhamnosus einen echten Unterschied machen, indem sie das Säure‑Milieu wiederherstellen.

Doch Probiotika allein reichen nicht aus, wenn man die Grundursache – mangelnde Hygiene nach dem Sex – ignoriert.

Das einfache Ritual, nach dem Geschlechtsverkehr die Blase zu entleeren, reduziert das Risiko erheblich.

Zusätzlich sollte man bei häufigen Partnerwechseln konsequent Kondome benutzen, um sowohl STIs als auch aufsteigende Bakterien zu blockieren.

Ich möchte betonen, dass die Dauer einer Antibiotikakur bei UTI in der Regel drei bis sieben Tage beträgt, während bei PID eine längere Behandlung von bis zu drei Wochen nötig ist.

Dieses Zeitfenster ist entscheidend, weil es dem Immunsystem erlaubt, die Entzündung zu kontrollieren und langfristige Schäden zu vermeiden.

Wenn man die Therapie zu früh abbricht, kann das Bakterien überleben und erneut infektiös werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Flüssigkeitszufuhr: mindestens zwei Liter pro Tag unterstützen die Spülfunktion der Niere.

Durch ausreichendes Trinken wird nicht nur die Blase geleert, sondern auch das Risiko von Steinbildung und weiteren Komplikationen gesenkt.

Zum Schluss möchte ich dich ermutigen, regelmäßige gynäkologische Checks einzuplanen, besonders wenn du bereits eine Vorgeschichte von UTIs hast.

Nur so bleibt man proaktiv und kann ernsthafte Komplikationen frühzeitig abwenden.

Dein Beitrag ist super hilfreich, und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur die medizinischen Fakten teilen, sondern auch kulturelle Barrieren ansprechen, die Frauen davon abhalten, rechtzeitig Hilfe zu suchen. Kleine Änderungen im Alltag, wie das Trinken von mehr Wasser und das offene Gespräch über Sexualgesundheit, können wirklich einen Unterschied machen, auch wenn das manchmal als Tabu gilt.

Ich muss sagen, der Artikel hat einige feine Punkte getroffen, besonders was die Gemeinsamkeiten von UTI und PID angeht. Allerdings hätte ich mir etwas mehr Tiefe bei den nächsten Schritten zur Prävention gewünscht – das nicht nur als Checkliste, sondern als Teil einer langfristigen Gesundheitsstrategie.

Interessant, dass du die Prävention in so nüchterner Weise darstellst. Ich frage mich, ob nicht das tiefe Bewusstsein für die eigene Körperlichkeit – fast schon ein philosophisches Erkennen des Selbst – die effektivste Vorbeugung darstellt. Wenn wir die eigene Existenz nicht ernst nehmen, können Antibiotika allein das Leiden nicht heilen.

Man darf nicht vergessen, dass hinter den offiziellen Studien oft verborgene Agenden stecken. Was, wenn pharmazeutische Interessen bewusst das Unwissen über natürliche Heilmethoden unterdrücken? Die Tatsache, dass Probiotika nicht immer empfohlen werden, könnte mehr als nur ein wissenschaftlicher Zufall sein.

Wow, das war ein echt guter Überblick! 😊

Der Beitrag verknüpft klinische Fakten mit praktischen Ratschlägen, was ich als besonders wertvoll empfinde. Dennoch wäre es spannend, die ethischen Implikationen einer langfristigen Antibiotikaprophylaxe zu diskutieren – insbesondere im Hinblick auf Resistenzen und das individuelle Wohlbefinden.

Ich denke, wir sollten diesen Dialog offen und respektvoll weiterführen, damit jede Betroffene die nötige Unterstützung bekommt, ohne Angst oder Scham zu empfinden.